KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 443

A ROCKLIT PRODUCTION

19 / 12 / 2019

|

SPLIT SQUAD / WILLIE ALEXANDER SKIP SPENCE / ABSTRACT MINDED CRASHBIRDS / POGO CAR CRASH CONTROL ROCK ET POLITIQUE |

|

VOUS EN AVEZ DE LA CHANCE ! LA LIVRAISON 443 PARAÎT AVEC DEUX JOURS D'AVANCE LA LIVRAISON 444 PARAÎTRA DES SAMEDI LA LIVRAISON 445 AVEC DEUX JOURS DE RETARD LA LIVRAISON 446 LE 09 JANVIER 2020 SEX DRUGS AND ROCK'N'ROLL FOR EVER KEEP ROCKIN' TIL A NEXT TIME ! |

Banana Split

On y va sur des œufs car la principale attraction des Split Squad s’est fait remplacer. Tony Truant remplace Keith Streng pour ce set à la cave. Bon au fond, ce n’est pas si grave, car il reste le Plimsoul Eddie Muñoz et surtout Clem Burke, batteur de Blondie. Les deux autres membres de ce super-groupe new-yorkais sont moins connus : Josh Kantor joue de l’orgue dans l’excellent Baseball Project de Steve Wynn et Michael Giblin fait le lead avec sa basse, ses baskets et ses lunettes. Il fait un lead très new-yorkais, très activiste, power-poppy et sautillant, il sait driver une mélodie chant dans la veine des Nerves et de l’early Blondie, il arriverait presque à nous faire oublier l’absence de Keith Streng. Quant à Eddie Muñoz, il impressionne par son jeu et son look. Petit et rond, il arbore des faux airs de Little Bob, celui des années soixante-dix, ce qui ne peut que plaire aux Normands. Ses petites mèches noires accentuent jusqu’au délire les dérapages comparatifs, il semble appartenir à une autre époque. Eddie Muñoz et Clem Burke font partie des vieux rockers qui continuent de soigner leur look parce qu’ils refusent tout bonnement de vieillir. Hein ? Quoi ? Vieillir ? Oh tu rigoles ! C’est hors de question !

Si un jour vous lisez les mémoires de Gary Valentine qui fut le premier bassman de Blondie, vous saurez ce que veut dire soigner son look. Valentine raconte dans New York Rocker qu’avant de sortir le soir, Clem Burke se laquait les cheveux et se mettait la tête dans le four un bon quart d’heure pour que ça cuise. Sa coiffure en bombe pouvait alors tenir toute la nuit. Valentine moqueur ? Non, ça fait partie du jeu. Richard Hell soignait aussi son look. Johnny Thunders itou. Pas de touches sans look. Rock tonite, comme dit Lux Interior dans «Human Fly». La séduction est le principal moteur d’une vie de rocker, pour ne pas dire l’unique.

Sur scène, ils tirent la plupart des cuts de leur album paru en 2014, l’excellent Now Hear This sur lequel se sont jetés tous les fans des Fleshtones. Les Split Squad saupoudrent leur plotach d’un choix de reprises triées sur le volet, comme par exemple l’imparable «Million Miles Away» des Nerves, l’encore plus imparable «Sorry She’s Mine» des Small Faces, l’ultra-bien vu «Rock And Roll Queen» de Mott The Hoople et en guise de rappel, un «Can’t Explain» des Who bien senti et explosif, comme il se doit.

Un super-groupe de cet acabit ne peut que tourner comme une grosse cylindrée. Mais on a un petit problème. Ah bon ? T’es sûr ? Et pourquoi y aurait-il un problème ?

Figure-toi qu’on s’était posé exactement la même question lors d’un concert de Deniz Tek, voici deux ans. Tek pilotait le show et Streng l’accompagnait à la guitare. Tout allait comme sur des roulettes jusqu’au moment où Streng a commencé à... voler le show. Sans même s’en rendre compte, rien qu’en tourneboulant et en vrillant du killer solo flash go go go à gogo, il a fini par gommer la présence de Tek qui pilotait pourtant le set d’une main de fer. Mais Tek ne put rien faire pour empêcher Streng de tout barboter. Ah ce Streng ! Un vrai Arsène Lupin ! Cette expertise délinquante sidéra le public. Bon d’accord, cette histoire est bien gentille, mais ce soir, à la cave, il n’y aucun danger, puisque justement cet odieux délinquant de Streng s’est fait porter pâle, alors, où est le problème ? T’as vu un autre voleur ? Eh oui, hélas ! Ou plutôt tant mieux.

Cette fois, c’est Clem Burke qui fait main basse sur le show, tapi au fond de la cave derrière ses fûts. Il ne laisse rien aux autres. Rien ! Que dalle ! Il rafle tout, il joue avec une classe écœurante, c’est à dégoûter tous les batteurs, ce mec est tout simplement fantastique d’élégance, d’ampleur new-yorkaise, il bat un beat dressé vers l’avenir, souvent les bras en l’air, la tête un peu penchée sur le côté. Ah il faut le voir battre son va-tout ! Il vient en droite ligne de Jerry Nolan, ça ne fait absolument aucun doute, il tatapoume à la new-yorkaise avec un mélange incomparable de désinvolture et de hargne. Sec, précis, ample, affamé de relances, il injecte une sorte de démesure magnanime au son des Squad. Il peut faire son Keith Moon sans en rajouter dans l’explosivité ni faire le clown, et son Kenney Jones à la mode new-yorkaise, en mode moddish beat bien tempéré. Burke mène sa barque, Clem claque au clean. Il est l’une des plus belles incarnations de ce qu’on appelle le drummer, il bat avec son corps, il devient une sorte de bopping machine en mouvement permanent et synthétise par certains de ses regards l’extrême pureté du romantisme rock. Ce mec est tout simplement parfait, il est le batteur qu’on ne peut pas quitter des yeux, il ressuscite tout ce qui fit la flamboyance du rock new-yorkais des seventies, celle du temps béni des Dolls et des Ramones. Contrairement à ce qu’on croit, ce n’est pas la scène punk de Londres qui a réanimé le rock, mais celle de New-York et Clem Burke en fut avec Richard Hell et Johnny Thunders l’un des plus brillants acteurs. Ce n’est pas non plus un hasard si on le retrouve dans cet album tribute aux Heartbreakers, LAMF Live At The Bowery Electric, avec Walter Lure, Wayne Kramer et Tommy Stinson. On y voit cet enfoiré récidiver en volant le show sur «Baby Talk» et en chantant «Can’t Keep My Eyes On You» avec un brio qui frise l’arrogance.

Et encore moins un hasard s’il porte ce soir-là à la cave un T-shirt LAMF en souvenir de l’un des derniers grands mythes de l’histoire du rock. C’est même étonnant que les Split Squad n’aient pas pensé à reprendre un hit des Heartbreakers.

Il faut donc se contenter des Who et des Small Faces, ce qui n’est déjà pas si mal. On trouve la version studio de «Sorry She’s Mine» sur l’album. Bon d’accord, Michael Giblin ne vaut pas Stevie Marriott, mais leur version ne manque pas de charme. Giblin redouble de crédibilité en poussant ses yeah, et Kantor nous nappe tout ça d’orgue comme le fit Mac au temps jadis. Allez les gars ! On est avec vous ! Ils sortent là une cover bien dynamitée. On trouve d’autres covers de choix sur Now Hear This, comme par exemple l’excellent «You’ll Never Change» de Bettye LaVette, idéal pour ce boss de la basse qu’est Giblin. L’animal s’en va même groover ça sous le boisseau. Attention, Split Squad, c’est une histoire qui va loin, car ils reprennent aussi «Tinker Tailor» tiré du premier album de Terry Reid, qui fut, t’en souvient-il, une sorte de Graal du rock anglais. Ils en font une version infernale et le move emporte le pauvre Giblin comme un fétu de paille. Ils vont même jusqu’à arracher de l’oubli le «Put It Down» des Jellybricks, un stormer power-poppy embarqué aux rollmops burkinah. Une fois encore, Burke fait le show, il bombarde à bras raccourcis, on n’entend que lui, les guitares peuvent s’accrocher mais Clem claque son cling-a-clong à la claquemure. Streng ne co-écrit qu’un seul titre de l’album, «Touch & Go», garage classique mais terriblement visité par les démons new-yorkais. C’est hanté et c’est dans la poche, joué à la hanche de solid body avec une classe inhérente, les vrilles se traînent honteusement dans la mélasse, pas loin derrière les oreilles.

Il faut voir comme ils savent travailler les précieuses petites persistances perverties. Giblin se tape la part du lion avec ses sept compos, et notamment le morceau titre monté sur les accords de «Can’t Explain». Belle vitalité et gros départs en solo de vrilly vrilly petit bikini. On sent cette maîtrise imbue d’elle-même dont disposent les vétérans de toutes les guerres, ils sont à l’aise dans leur son et savent lever une tempête. Le riff de Can’t Explain constitue une bonne résurgence de la contingence. Muñoz et Streng tortillent sacrément bien leurs tortillettes. Question guitares, on peut dire que ça culbute dans la percute. On tombe plus loin sur un «She Is Everything» tapé sec et net à la Burkinah et vite repris au serpent à sonnette de bas du manche. Voilà ce qu’il faut bien appeler un swagger infectueux. Il semble qu’avec chaque cut les Split Squad donnent une leçon de morale, oh pas la morale au sens où l’entendait Descartes, non, on parle ici d’une morale qui est celle des fosses de vidange. Encore une belle leçon de morale avec l’énorme «I’ve Got A Feeling». Le son se déverse, charriant des nappes d’orgue. Ils drivent un flux anglo-new-yorkais d’une rare puissance, avec bien sûr toutes les guitares incendiaires qu’on peut bien imaginer. Et ça explose à n’en plus finir. Giblin fait son Soul Brother dans «I Can’t Remember», il chante à la petite glotte inflammatoire, et comme ses copains l’aiment bien, ils l’accompagnent vaillamment. Il passe ensuite à la power pop avec «Feel The Same About You». Ils font de l’invétéré, du sans concession. Clem bat ça sec à la serpe et va même parfois jusqu’à tagadater avec tout le tact du takatak. Ils terminent avec la heavy pop de «Messing Around» - I’m not messing around - Il tente de nous rassurer, il affirme que ce n’est pas lui qui fout le souk dans la médina. À d’autres !

Signé : Cazengler, Split crade

Split Squad. Le Trois Pièces. Rouen (76). Le 19 novembre 2019

(Merci aux Délicieuses Récidives)

Split Squad. Now Hear This. Red Chunk Records 2014

Loco motion

On aurait bien tort de ne pas prendre au sérieux tous ces vieux artistes jadis soutenus par New Rose. Willie Loco Alexander était à Paris par un beau soir de novembre pour un concert confidentiel et grand bien nous prit d’aller le voir s’agiter derrière un piano électrique.

Dénué de toute forme de prétention, il dégageait pourtant un fort parfum de légende. Comme Roky Erickson et Johnny Thunders, Willie Loco Alexander bénéficie d’une aura d’artiste culte et le voir secouer sa vieille carcasse en toute impunité ne fait que renforcer ce postulat. Âgé de 77 ans, il dégage un charme fou, il fait partie de ces vieux Américains qui ont la gueule tannée par les vents du large, ceux qu’on qualifie de larger than life. Assez haut et filiforme, le vieux Willie arbore un profil d’aigle que vient couronner une crinière d’épais cheveux blancs taillés à la serpe, et un regard clair affûte à l’excès un sourire carnassier. Cette antique rock star ne risque pas de passer inaperçue. Bien au contraire.

Le concert se déroule dans les sous-sols d’un endroit situé au Quai Bourbon, dans un labyrinthe digne de ceux jadis dessinés par Piranese. Des gens s’y égarent et personne ne les revoit jamais. Il faut rester prudent et ne pas s’éloigner des torches. Il règne dans cette cave minuscule une jolie promiscuité, de celles qui densifient les spectacles à l’excès, et ça se densifie d’autant plus que les Jones accompagnent Willie Loco.

Il n’aurait sans doute pas pu rêver d’un meilleur backing-band, les Jones sont experts en matière de dynamitage et du coup, les vieilles compos de Willie Loco n’ont jamais aussi bien sonné.

Il ne prend pas de risques, il tire cinq petites bombes du premier album enregistré en 1978 avec le Boom Boom Band, «Home Is», «Kerouac», «Radio Heart», «Looking Like A Bimbo» et ce «Rock & Roll 78» sur lequel l’excellent Billy Loosigian fit jadis ses choux gras.

Pas de problème pour Thierry Jones, il bouffe Loosigian tout cru avec un son encore plus incisif. «Radio Heart» sonnait à l’époque comme un hit, mais dans la cave, ça prend des proportions spectaculaires, il faut voir Willie pianoter dans le Blitz et trouver un équilibre entre le groove du thème et ses éclats de piano jazz.

Monté sur un riff bien heavy, Bimbo impressionne toujours autant, et là où Billy Loosigian développait du son, Thierry Jones multiplie les incartades de bas du manche. Loosigian jouait sa loose dans «Home Is» et les Jones le chauffent à blanc, pas de meilleure entrée en matière. Comme le fit aussi en son temps Richard Hell, Willie propose une belle tranche de rock littéraire - Oh Kerou/ Aqque/ You’re on the top of my shelf - Tout est dans la diction.

Willie Alexander n’est pas un artiste qu’il faut prendre à la légère. Il tire «Bebopalula» et «Gin» du Solo Loco paru en 1981, année de l’élection de François Mitterrand. Tous les gens présents dans la salle connaissent ces vieux coucous par cœur. Willie Alexander les interprète au mieux des possibilités du genre, il reste fidèle à son heavy rock bostonien et joue de sa voix comme d’un instrument.

En une heure il fait le tour de sa légende et se paye le luxe d’entrer dans le cercle des rockers américains capables de n’aligner que des hits, Il termine avec un «At The Rat» stompé dans les règles de l’art par les Jones et revient en rappel tartiner une couche de «Too Much Monkey Business», un cut qui de tous temps fut problématique, même pour Johnny Thunders.

Il existe deux autres albums de Willie Alexander avec The Boom Boom Band : Meanwhile Back In The States, paru aussi en 1978 et Dog Bar Yatch Club, paru en 2005. Very big albums. Le premier regorge de son et dès «Mass Ave», Loosi joue sa loose au classic Boston sound. Section rythmique impeccable avec un big fat bassmatic de Sev Grossman. Willie Alexander révèle dès Meanwhile un don certain pour les balladifs : «You Looked So Pretty When» et «Sky Queen» captivent au plus haut point. Chacun de ces balladifs tape en plein dans le mille. On reste dans le so solid stuff avec «Pass The Tabasco» et «Hitchhiking», groovés tous les deux en mode heavy Boston rock, un son très Américain qui ne doit strictement rien au punk. Ils vont sur un son plus goulu, plus sourd, bien produit, avec un Willie Alexander en verve. Meanwhile s’achève avec «For Old Time Sake», un vieux boogie rock typique du Boom Boom Band. Willie Alexander le chante à l’abandon syllabique et Loosi joue sa loose avec un regain d’effervescence, allant une fois encore voler le show. Ce mec est un crack Boom hue.

Le Dog Bar Yatch Club paru en 2005 est encore plus explosif. L’album grouille d’énormités aussi voraces que le sont les crocodiles de mer. Tiens, comme ce «Gravelly Hill», Willie Alexander y rôde comme un loup, il chante avec des crocs et de la bave et c’est la loose de Billy Loosigian qui vient encore une fois rafler la mise, il joue au pire heavy blast de Boston, il est le roi de la cocotte inexpugnable, il est encore pire que ce loup de Loco. Ces mecs jouent leur rock avec une ampleur sidérante. Loosi éclaire la nuit, il riffe à la vie à la mort. Sur la pochette, il porte un bonnet de laine. Comme les autres, il a pris un coup de vieux. Mais pas son jeu. Cet album du Boom Boom Band est un festin de son, alors bienvenue à table. «Hey Kid» surprend par sa violence. Loosi le claque dans le dos, au big fat Boston riff. C’est encore plus ravageur que ravagé, ces mecs jouent leur va-tout à la revoyure et quand Loosi part en vrille de loose, il remet Boston sur la carte du rock. Il se pourrait que cet album tardif des Boom Boomers soit l’un des trésors cachés du rock moderne américain. Ils traitent «Fred Buck’s Footsteps» à l’insidieuse et enchaînent avec un «Who Killed Deanna» excessivement bardé de son. Loosi fait tout le boulot. Il explose le cut, il en faut sauter les coutures, s’il sort du son, c’est à la giclée. S’ensuit un «High Tide Heroes» beaucoup trop énervé qui prend des allures de blast. C’est leur contribution au punk hardcore américain. On retrouve aussi le «Oceans Condo III» tiré de l’album des Dragons. Loosi joue ça comme un dieu cloué au plafond, il purge sa bile de notes terribles mais ce n’est rien en comparaison d’«Oh Daddy Oh» et «Telephone Sex», deux heavy monsters vivaces et d’une rare virulence. Loosi rentre dans le groove avec un solo à l’adéquate écarlate. Il dégouline de jus. Ils reprennent aussi «Ogalada» tiré de Persistence. Big heavy rock in the Boston face. Pendant que Loco chante à la niaque volontariste, Loosi veille à l’ivraie du grain. Les deux font sacrément la paire. Le batteur David Mclean est à l’honneur sur «AAWW» et Loco est à la fête. Et bien sûr Loosi vient éclater la fleur du cut à la manière de Fast Eddie. Ce disk va rester d’une brûlante intensité jusqu’au bout du bout. Il font de «Mystery Training» un groove demented, Loco pianote dans le groove comme un démon et Loosi entre là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles.

Solo Loco n’a pas pris une ride depuis sa parution en 1981, l’année de l’élection de qui déjà ? Ah oui, de François Mitterrand. Willie Alexander y propose un solide panaché de sons. Ça peut aller d’une belle ambiance Dollsy («Eyes Are Crossed») au groove à la Suicide («Small Town Medley»), en passant par la samba maladive extrêmement envoûtante («It’s All Over» - I still love you) ou par le joli beat bostonien hanté par une trompette («Hit And Run»). Partons du principe que tous les cuts sont bons et même captivants. Ce mec s’arrange toujours pour maîtriser la situation, comme on le voit avec la belle plénitude de «No Way Jose». Ted St Pierre fournit le beat de basse et les guitares sur «Bebopalula». On pourrait même parler de beat envenimé. Willie Alexander développe une énorme ambiance conviviale avec «Up For This», il chante dans la touffeur d’une groove bâti de toutes pièces. On sent nettement le côté expérimental dans ce rock, Willie Alexander développe une sorte d’intelligence du son. Tout est dans le son, ici, il s’amuse avec «Take Me Away» et ça marche. À l’écoute d’«Autre Chose», on comprend mieux que la basse tient le Boston Sound par la barbichette. C’est joué au rond du bassmatic, avec une science du son qui relève de l’expertise. On s’effare encore de la qualité de l’ambiance une fois entré dans «So Tight». On ne saurait s’en lasser. Willie Alexander bricole des grooves ambianciers et se vautre dedans avec une délectation bostonienne qui ne doit rien à personne. Envoûtement garanti.

Paru l’année suivante, A Girl Like You se distingue par deux hits séculaires : «Video Games» et «Bite The Bullet». Il tape son Video Games au heavy beat avec un pianotis subtilement dosé. Il y développe un admirable sens du temps et de l’espace, une sorte d’instinct de la mesure, un beau brin de beat sourd comme un pot. L’air de rien, il crée le beat de la menace. Un sax vient se fondre dans le Boston groove de «Bite The Bullet». C’est adroit et aventureux, avec un beat quasi africain. Cut d’autant plus culminant que le sax va vers Bird. On a là l’apanage du groove de rock jazzé dans l’âme. D’ailleurs, Willie Alexander dédie cet album à Thelonious Monk. Il chante aussi «Oh Daddy Oh» avec une niaque bien ferme, et ramène pour l’occasion beaucoup de son. Énormément de son. Il vise la petite ampleur atmosphérique avec «The Only Time». C’est de bonne guerre de la part d’un Boston boy, et son «Up Till Now» se tient très bien. Il chante à l’outrage de petit punk et pianote dans la matière du groove de Till now. Ce mec collectionne les coups d’éclat.

Bizarrement, l’album live de Willie Alexander & The Confessions paru en 1982 ne fonctionne pas. Autre Chose refuse obstinément d’obtempérer. Matthew MacKenzie joue pourtant de la bonne gratte, mais c’est comme s’il manquait la loose de Loosi. «Kerouac» se révèle encore une fois mélodiquement parfait. C’est un hit. Même chose pour «Radio Heart», reconnaissable entre mille, entraînant et même assez élégant.

Taxi-Stand Diane date de 1984 et sonne comme une déclaration d’indépendance. Willie Alexander ne doit rien à personne. Il crée son monde. Billy Loosigian revient éclairer «Dream» avec un jeu extrêmement fin, il est une grosse constituante de la constitution du Boston Sound. Dans «Telephone Sex», Loosigian ramène du bon gras double et fait tout le sexe du cut. Ce guitariste est extrêmement complet, il fait bien la paire avec Willie Loco. Un Willie Loco qui revient toujours à son obsession du petit groove infectueux, comme le montre «Walkman Woman», avec cette façon unique de chanter le rock underground de l’époque. C’est très saxé, très embourbé dans l’ornière fatidique du Boston Sound. S’ensuit un «Just Another Feel» emmené à l’up-tempo, battu sec et net, idéal pour un navigateur au long cours comme Willie Alexander, et les filles font des jolis chœurs.

Tap Dancing On My Piano est une petite collection d’exercices de style. On l’a vu, Willie Alexander sait créer de l’ambiance et «Zombie Strut» ne fait que confirmer la chose. N’oublions pas qu’il pianote en autodidacte. Le son de l’album est très dépouillé, ce qui permet d’apprécier le chant. Il travaille tout à la voix, il manie le son comme Rodin maniait l’argile. «The Ballad Of Bobby Bear» évoque Kurt Weill. Willie Alexander va chercher des effets de voix dans le déconstructivisme berlinois des années trente. Fantastique démarche ! Il revient au format chanson avec «In Your Car». Il a un sens aigu du hit, un peu à la manière de Lou Reed. Il revient au jazz avec «Again & Again». C’est très intéressant, il saupoudre son cut d’une pincée d’anticipation. Willie Alexander fait partie des gens qui savent mettre en confiance, car il s’adresse directement à l’intellect, sans que ça ne devienne prétentieux. Il réussit l’exploit de shooter des chœurs de Dolls dans un hommage à Stravinski. Puis il passe au boogie down trompetté avec «Only A Girl». Excellent !

In The Pink et The Dragons Are Still Out proposent quasiment les mêmes cuts, à deux variantes près. Le guitariste s’appelle Rupert Webster et on l’entend jouer à la titubante bien née sur «Burma Shave Thing». Voilà un cut très bien foutu, ça bat sec et net derrière un Loco au sommet de son art. On peut dire qu’il sait vraiment faire un disk de rock. C’est Bobby Bear qui vole le show sur «A Little Reminder», il bat ça à bras raccourcis. C’est un très bel album. Plats variés et copieux. Loco termine avec un «You Got A Hard Time Coming» très avenant, car bien riffé par Rupert Webster. Excellent cut de guitar rock, avec un beau départ en vrille cadencée et une fin en forme de Really Got Me des Kinks.

L’«In The Pink» qui donne son titre à la version américaine de l’album regorge de son et la voix du Loco reste bien au dessus de la mêlée. On admire aussi son rapping dans «WA Rap», hey Bobby gimme a beat. Loco y raconte son histoire, ainsi que dans «Me And Dick V.» Sur la version américaine de l’album, on trouve un «Dog Style» bien énervé et monté sur un bassmatic cavaleur, un peu stoogy. On se croirait dans «1969». L’autre variante s’appelle «Cut My Lover Up», un cut assez alexanderien bourré de sax jusqu’à la gueule comme un canon de bronze l’est de poudre.

Avec ses trois derniers albums, Willie Alexander entre dans une veine plus expérimentale et curieusement, plus viscérale. Jusque là ses albums avaient beaucoup de classe, mais là il passe à autre chose, comme s’il avait décidé de flirter avec le génie.

Premier coup de semonce en 1993 avec Willie Alexander’s The Persistance Of Memory Orchestra. On les voit tous les quatre au dos. Willie Alexander s’entoure d’inconnus au bataillon et on retrouve l’excellent «Ogalala» entendu sur Dog Bar Yatch Club. Il chante comme un voyou mal embouché et se planque sous le couvert du sax. C’est un heavy groove savamment saxé et violonné, et comme si cela ne suffisait pas, des chœurs de Maoris l’allument. Terrifiant ! Ça se corse avec un «Sambarama» chargé de sax, de percus et de relents toxiques d’expérimentation. Attention, c’est assez explosif. C’est groové dans l’âme. Willie Alexander passe aux choses très sérieuses. Les dynamiques sont terrifiantes. On peut parler ici de musicalité. S’ensuit un «Alligators» bombardé au beat, ça joue à l’incroyable battement de la persistance avec des coups de sax à la ramasse de la bostonasse. Même quand il tape «Shopping Cart Louie» au heavy blues, il captive l’auditoire, et comme il se sait intéressant, il s’investit encore plus. Il fait son Lou Reed avec «Rita Ratt» et tout explose à nouveau avec «MF Swine». Il sonne somme une Soul Sister, il investit le plus infectueux des grooves. On va de surprise en surprise, car voilà «Minimum Wage», un incroyable parti-pris dada, une exotica des isles saxée façon mambo. Il tape dans la plus fine des exoticas, celle qui flatte les glandes. Il fait aussi son Elvis avec une cover de «Mystery Train». Il est dessus, et ça bat à la diable ! Extraordinaire hommage à Elvis. On note en outre l’extrême acuité de sa présence artistique dans «Around The World», un cut qui pour employer une métaphore à quatre pattes sonne comme un cheval de bataille, c’est-à-dire un heavy groove de bravado tentaculaire, très dérivé de la dérive, et on salue enfin son fantastique sens mélodique, tel qu’il apparaît dans le «Too Bad» qui clôt les enchères. On y voit Willie Alexander aller se jeter dans le flot du sax.

On retrouve la même formation sur The East Main Street Suite paru six ans plus tard. Impossible de faire l’impasse sur un album aussi génial. Willie Alexander s’en va chercher l’admirabilité des choses du groove avec «Amber & Ebony». La trompette wah taille la route et Willie Loco s’égare, comme emporté par le son. Le cut relève à la fois de l’organique et de l’océanique. Il passe au heavy shake avec «Who Killed Deanna», mais il ne s’agit pas de n’importe quel heavy shake : c’est un heavy shake de cuivres. Son «Josephine & Jono» vaut bien Can. Non seulement c’est amené au heavy tatapoum mais des climats superbes s’y développent inexorablement. C’est très frontal, avec une flûte dans la matière. Willie Alexander sait créer l’événement. Avec «Ocean’s Condo #2», il atteint au génie. C’est du real big sound. Il jive l’ambiance à la folie. On croirait entendre Miles Davis accompagné par les tambours de guerre berbères. Quelle clameur extraordinaire ! Ça vaut le carnaval de Rio, c’est secoué du cocotier, mais avec une foutue niaque de jazz. S’ensuit un «WA Anyway» tout aussi infesté du meilleur free de Boston et avec «Honeysuckle Rose», il relance sa fabuleuse machine à coup de vieilles onomatopées. C’est haleté et tendu à merveille, battu hard et secoué au sick sick sick. Il termine cet album avec l’excellent freakout de «People Everyday». C’est du Roland Kirk in the flesh avec des percus brésiliennes qui sont, comme chacun sait, les meilleures du monde. Willie Alexander a toujours enregistré des disks hautement énergétiques, mais cette fois il ramène la folie du free. Elle se marie bien à l’excellence de son chant. Il jazze sa Loco motion et ça n’a pas de prix. Ses échappées belles prennent une sacrée tournure. Il faut aussi saluer «Eat What You Can», car c’est la bande-son d’un trip à l’acide, tu es sous l’emprise et tu ne peux pas t’en sortir. Alors laisse venir. Ça digonne dans les veines avec du gratté d’électro, juste sous la peau lumineuse. Saluons aussi «For My Sister», car Willie tape dans les molasses et évoque sa favorite sister en pianotant au fond de l’océan de Jane Campion.

Pour conclure, saluons cet album étrange paru en 1995 sur lequel Willie Alexander se livre à quelques belles dérives. The Holy Babble défie un peu les lois de la gravité, notamment «Up On Doll Mountain», ce cut incertain qui sent bon le trip, celui de Lucy in the Sky with Diamonds. Powerfull druggy sound ! Willie Alexander remet le couvert avec «WA Rap». Ou, pour être plus précis, il y rampe. C’est une junk party, les mecs jouent à la petite débinade, et comme tout ce qui touche aux drogues, c’est un étrange mélange de dérive absolue et de violence intrinsèque. That’s right ! S’il veut exprimer des effets dans le son, c’est réussi. On pourrait dire la même chose d’«Alien Wonderland» amené aux percus brésiliennes. C’est LA drug-song par excellence, Loco plane, two sisters in Washington ! Il offre ici une belle rasade de power percus dans l’aube un peu mauve d’un nouveau jour d’hiver. Pour le reste, il fait pas mal de spoken word, de bruitisme, comme par exemple dans «Listening To Yaggfu», où piaillent des moineaux et où il swingue sur fond de crackle colours, de Johnny Red et de Ray Manzarek. Il chante aussi son «Waiting For BC Kagan» au drugged tone extrêmement ralenti et c’est de meilleur effet. Et après divers épisodes déroutants mais jamais ennuyeux, il ramène ses chères percus brésiliennes pour un excellent «Party All Night». Il réinvente à sa façon le souffle des origines du monde, avec une flûte fellinienne qui danse à la surface. On pourrait presque parler de vision.

Signé : Cazengler, Willie Lobo(tomisé)

Willie Loco Alexander. Quai Bourbon. Paris IVe. 16 novembre 2019

Willie Alexander & The Boom Boom Band. Meanwhile Back In The States. MCA Records 1978

Willie Alexander & The Boom Boom Band. MCA Records 1978

Willie Alexander & The Boom Boom Band. Dog Bar Yatch Club. Last Call Records 2005

Willie Alexander. Solo Loco. New Rose Records 1981

Willie Alexander & The Confessions. A Girl Like You. New Rose Records 1982

Willie Alexander & The Confessions. Autre Chose. New Rose Records 1982

Willie Alexander. Taxi-Stand Diane. New Rose Records 1984

Willie Alexander. Tap Dancing On My Piano. New Rose Records 1986

Willie Alexander. In The Pink. Mellen & White 1988

Willie Alexander. The Dragons Are Still Out. New Rose Records 1988

Willie Alexander & The Persistance Of Memory Orchestra. Articulate Distorsion 1993

Willie Alexander. The Holy Babble. Tourmaline Music 1995

Willie Alexander & The Persistance Of Memory Orchestra. The East Main Street Suite. Articulate Distorsion 1999

Skip on rolling (till next time)

Paraît ces jours-ci l’intégrale d’Oar, l’album culte de Skip Spence, sous le titre AndOarAgain, titre choisi vraisemblablement en hommage à Arthur Lee. Le coffret propose deux bonnes heures d’écoute réparties sur trois rondelles.

Pour faire court, disons qu’en 1968, Skip Spence fut interné cinq mois au Bellevue Hospital, dans le département psychiatrique. Pourquoi ? Il s’était grillé la cervelle aux acides et se baladait dans les couloirs d’hôtel armé d’une hache d’incendie. Il cherchait Don Stevenson pour le tailler en pièces. Les flics vinrent le coffrer. Direction le Bellevue. Le producteur David Rubinson croyait encore assez en Skip pour convaincre Columbia de lui verser une avance. Le jour de sa libération, Skip s’acheta une Harley avec ce blé providentiel et mit le cap en décembre 1968 sur Nashville pour y enregistrer seul les chansons qu’il avait composées pendant ses cinq mois d’internement. L’album Oar parut en 1969. Après quoi, Skip rentra chez lui en Californie et sombra peu à peu dans l’autre monde, celui des clochards célestes.

Gros plan sur la légende d’Oar : à Nashville, Skip enregistre ses chansons une par une. Il traite de thèmes classiques, comme l’innocence de l’enfance, la trahison, la chaleur de l’amitié. Il en enregistre un paquet et Rubinson va en retenir douze. Pour Peter Lewis, Skip est un mec essentiellement spirituel - A lot of his music wasn’t visceral, it was more of an ethereal thing - Don Stevenson et Jerry Miller avouent qu’à l’époque ils ont eu du mal à entrer dans Oar, mais comme beaucoup d’autres gens, ils ont fini par saisir l’insoutenable légèreté de l’être qui sous-tend le propos. Il est important de savoir qu’en dépit d’un bon soutien critique, l’album ne s’est pas vendu. On dit même qu’avec Oar, Columbia a connu son pire bide commercial... Et puis Oar a fini par disparaître. Out of print.

Si cet album extrêmement underground finit par reparaître sous forme d’un petit coffret destiné aux collectionneurs de coffrets, c’est qu’il a une histoire, contrairement à beaucoup de disques qui eux n’ont pas d’histoire. Ou dont l’histoire n’intéresse personne, ce qui est encore plus grave. Dans le cas de Skip Spence, on entre dans la légende d’un artiste extrêmement doué, tellement doué qu’il faillit devenir l’une de ces superstars dont sont tellement friands les Américains. Dans le livret du coffret, David Fricke nous ramène cinquante ans en arrière, dans ce Columbia Recording Studio, au 504 16th Avenue South, Nashville, où Skip enregistre seul. Columbia le considère comme un artiste solo, alors il joue en solo. Six jours d’enregistrement étalés sur deux semaines. Fricke parle d’une experimental verve et d’une musical facility. Il tient Oar pour un chef-d’œuvre de l’époque, a chaos of eccentric composition and overwhelming melancholy. Ça ne vous rappelle rien ? Mais oui, Syd Barrett ! Le parallèle saute aux yeux. Skip d’un côté, Syd de l’autre, même penchant pour les drogues hallucinogènes et la grandeur du concept psychédélique. Skip ajoute à tout ça ses country-blues shadows et ses chauds accents de barytone. Dans le studio, l’ingé son s’appelle Mike Figlio. Quand Rubinson appelle Figlio pour le prévenir de l’arrivée de Skip, il lui dit : «This guy’s coming down. He’s a trip, but he’s fun. Take care of him. And wathever he tells you to do, do it. Don’t say ‘you can’t do that’. Don’t second guess him. Just put it down that way. Make sure he gets it the way he hears it.» (Ce mec va arriver. Il est un peu barré, mais rigolo. Prends soin de lui. Et quoi qu’il te dise, fais ce qu’il te dit, ne lui dis pas qu’il ne peut pas faire ci ou ça. Prends-le au sérieux. Fais comme ça. Fais en sorte qu’il obtienne ce qu’il entend).

Skip joue tous les instruments, y compris the bass & drums. Ses chansons constituent un curieux cocktail de primal blues, ragged country & solitary folk, chanté dans une sorte d’émoi tantrique. Skip enregistre à bas volume. Il veut conserver une certaine clarté du son. Des mecs comme Greil Marcus y vont fort, comparant l’esprit d’Oar à celui des Basement Tapes de Dylan. Pire encore, Fricke compare Oar aux derniers cuts que Cash enregistrait avec Rick Rubin, un mois avant de mourir, en 2003. Cash avait 71 ans. Au moment d’Oar, Skip n’en a que 22.

Fricke juge essentiel de rappeler que Skip ne tombe pas du ciel et qu’il fut l’un des rock Gods de la fameuse scène californienne, avec Moby Grape, un groupe de surdoués tous chanteurs compositeurs qui fusionnaient le blues, le folk, la country et la Soul et dont le premier album sonnait comme une réponse directe au Revolver des Beatles et à l’Aftermath des Stones. Rien de moins. Le plus gros next big thing de Californie. Tout ça ruiné par un management désastreux. Pour comprendre Oar, nous dit Fricke, il faut connaître le deuxième album de Moby Grape, Wow. Il fut mal reçu, considéré comme mal foutu et indéfinissable, privé du vif argent qui faisait la force de leur premier album. Mais Fricke dit que Wow est bien plus honnête que le premier album, puisque c’est un disque qui documente un grand groupe en pleine crise. Pour étayer son propos, Fricke rappelle que Skip compose alors des cuts étranges, comme «Just Like Gene Autry A Foxtrot» et «Motorcycle Irene» - deeply profound, poetic, cosmic with a hysterical sense of humor - dit Rubinson - An amazing confluence of all those things - Oar fut qualifié de classic acid damage et c’est là que Fricke trace un parallèle avec The Madcap Laughs. Mais Fricke insiste pour dire qu’à la différence de Syd Barrett, Skip sait précisément ce qu’il fait au moment d’Oar, notamment dans le fait de mettre le son de basse en avant, s’adaptant au trois pistes que lui propose le studio.

Dès «Little Hands», on sent une ambiance particulière, Skip joue dans le gras d’un son de belle envergure. C’est d’une indéniabilité sans nom, comme dirait HP Lovecraft. Assez tantrique. Skip keeps it simple avec de forts relents psychédéliques. Et ça prend encore plus de relief avec «Cripple Creek», fabuleux shoot d’Americana concassée, montée sur un fil mélodique superbe, d’une grande musicalité. Il sur-gratte son Creek à la débinade concurrentielle, il swingue à la folkmania de la Grape. C’est avec «Diana» qu’il se rapproche le plus de Syd Barrett, car il joue à la ramasse de la rascasse, il chante à la plaintive d’acou inspiratoire. Et s’il est un cut qui doit figurer au panthéon de la mad psychedelia, c’est bien «War In Peace». On sent chez lui un goût prononcé pour le voyage intérieur à la Xavier de Maistre. Il ultra-joue l’essence même de la mad psychedelia. Il en crée même les conditions. On le voit plus loin jouer d’effarants gimmicks classiques sur sa guitare. «Book Of Moses» sonne comme le real deal. Il gratte ça au country riff tutélaire. Chaque fois, il s’arrange pour créer d’étranges climats, mais tout relève du pur sensitif. L’Oar original s’achève sur «Grey/Afro», un groove de neuf minutes. Difficile à suivre, car Skip joue complètement à côté du beat.

Et c’est là où s’ouvre le territoire des inédits. Ça commence avec un «This Time Has Come» étrange. Mais encore une fois, Skip ne fait pas n’importe quoi. On sent très nettement le mec qui cherche un passage. Il dispose d’une effarante réserve de chansons et les teste une par une. Il drive «Keep Everything Under Your Hat» au bassmatic et swingue admirablement son délire. Et plus on entre dans ces démos, plus la fascination s’exerce. Il tape aussi «Funny Heroine» au groove de basse et joue un peu de batterie dépareillée. Il dispose de ressources inépuisables. Il joue même la country de «Doodle» à la basse. Dans Or, le disk 2, on tombe en arrêt devant le basic track de «Creeple Creek». Il joue derrière le beat ! Ce mec est très complet. Il n’a besoin de personne en Harley Davidson. On trouve aussi une version de «Funny Heroine» jouée à la basse. Il plie son bassmatic au joug du chant. L’alternate de «War In Peace» se montre digne des fantômes d’Écosse, puis il s’amuse avec le rock’n’roll system dans «I Want A Rock’n’Roll Band». On le voit rocker au soft. Il vaut largement les Byrds à lui tout seul. Ce mec fait exactement ce qu’il veut. Profondeur de champ indiscutable. Il refait aussi une version électrique de «Diana» qui sonne comme une belle dérive psychédélique à la Crosby. Sur More, le disk 3, il revient gratter «Diana « à la douze. Il joue ça à la pointe de la musicalité. Il tape très fort dans le haut gamme de douze. C’est une vraie merveille qui justifie à elle seule le rapatriement du coffret. Il joue son renom sur un thème. Pas mal. On trouve aussi un «It Ain’t Nice» monté en basse batterie uniquement où il se prend pour une star. On ne s’ennuie pas un seul instant. De toute évidence, ce mec est horriblement doué, mais aussi très libre. La fin du disque trois ressemble à un fond de tiroir. On a même un peu l’impression de fouiller les poubelles. C’est vrai, il faut parfois savoir plonger les mains dedans. Les mains ne sont en réalité qu’un prolongement de nos rêves, alors, où est le danger ?

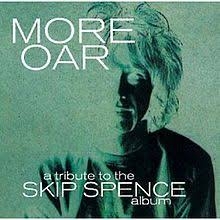

Ce serait dommage de rater l’occasion de sortir du placard More Oar, le fameux tribute à Oar paru en 1999. D’autant plus dommage que Mark Lanegan y reprend «Cripple Creek». Il fait tout le boulot. Il tape ça en direct. Heavy on the streams of fire. L’autre coup de génie de ce tribute est la version de «Dixie Peach Promenade» par Greg Dulli. Dulli does it right. Il te chante ça au sucré des fraises, il schpouze son gut, il est le round about de Spence, he skips the ship. Mudhoney fait aussi un «War In Peace» énorme. Ils sont extrêmement dévoués. Mark Arm ne fait jamais n’importe quoi. L’or qu’il trouve dans Oar prend forme de mad psychedelia. Parmi les autres candidats, on trouve Robert Plant qui marche sur des œufs avec «Little Hands». Il n’ose pas aller trop loin. C’est bien emboîté, mais trop dirigé. Alejandro Escovedo peine à rallumer «Diana». Robyn Hitchcock s’en sort beaucoup mieux avec «Broken Heart». Il a le sable du cimetière dans la voix. Bon d’accord, il ne va pas aller fracasser l’Oar, mais il propose une alternative. Beaucoup d’autres groupes donnent d’Oar une vision assez libre, comme Flying Saucer Attack avec «Grey Afro» qui sonne assez Soft Machine ou encore Alastair Galbraith qui plonge «This Time Has Come» dans la mad psychedelia. Matthew Smith et Outrageous Cherry sonnent bien les cloches de «Keep Everything Under Your Hat». Ils en font en truc à eux, sans même demander la permission à Skip. Il est mort, ça tombe bien. Comme Smith insiste pour faire le tour du propriétaire, il finit par tout foirer. S’ensuit un coup de Beck trop à la mode. Trop apprêté. Trop n’importe quoi, il sort pour «Halo Of Gold» un son qui ne sert à rien. Ce tribute s’achève avec le «Doodle» de Minus 5. Ils sont en plein dedans. Ça réchauffe le cœur de les voir si fièrement honorer le génie de Skip Spence.

Signé : Cazengler, Spince à linge

Alexander Spence. AndOarAgain. Modern Harmonic 2018

More Oar. A Tribute To The Skip Spence Album. Birdman Records 1999

Cam Cobb. Alone again Oar. Record Collector #483 - September 2018

SAVIGNY-LE-TEMPLE – 14 / 12 / 2019

L'EMPREINTE

ABSTRACT MINDED

Un extraordinaire coup de chance. Tout à l'idée d'un deuxième volet de la chronique Clip! Clip ! Clip ! Hourrah ! initiée la semaine précédente – je rappelle qu'il s'agit de s'inquiéter de ce que deviennent les groupes actuels et aimés que nous n'avons plus croisés sur notre route depuis quelques temps – l'instinctive nécessité périscopique me vint de m'en aller fouiner sur mon moteur de recherches rock'n'rollesques du côté d'Abstract Minded. Légendaire flair du rocker : double prise : non seulement ils avaient sorti un nouveau clip, mais encore ils annonçaient une prestation dans deux jours. Un bémol toutefois à ce coup de bol, après quoi Abstract Minded rentrerait en hibernation pour un temps indéterminé. Départ du bassiste, éloignement géographique du chanteur, sans doute reviendront-ils plus tard avec un fol album à la clef de sol... Une visite au temple ( du rock ) savignyen s'imposait.

Oui, il y avait deux autres groupes au programme après les Abstract Minded, mais il vaut mieux n'en point parler, pour le deuxième nous n'avons pas été convaincus, pour la tête d'affiche, il est inutile d'ajouter de la souffrance à la misère du monde.

ABSTRACT MINDED

Pas une abstraction. En chair et en os. Mais la musique en-elle même n'est-elle pas une abstraction sauvage insaisissable, une espèce de toile d'araignée mentale sur laquelle souffle le vent de l'immémoire des choses tues dans le silence du monde. Une mise en scène de la fuite du temps et du son, un souvenir qui vous poursuit tel le couteau de l'assassin qui jamais ne parviendra à vous rattraper. Alexis Godefroy est à la basse au centre du plateau, encadré des deux guitaristes, la batterie derrière et Joey le chanteur devant. Le quinconce secret et sacré des ères fatidiques, une des structures efficientes de l'universelle présence. Abstract Minded puise au chant des astres, le groupe n'est que l'écho de cette mouvance qui se déroule ailleurs, loin de nous.

Cette figure répétitive, ce fracas sec de branches qui se cassent lorsque l'arbre mort s'écroule, Jimmy Lavogiez en détient les clefs, les dispose sur sa caisse claire, en leitmotives wagnériens crépitants, qui reviennent pour marquer le départ de l'ouragance et de l'arrogance de la masse sonore, c'est cela Abstract Minded, ces vagues ondoyantes de calme qui brutalement se soulèvent et irradient une violence suprême jusque dans le cœur intangibles et cadenassés des objets humains que nous sommes. Vishaal déboule sur vous comme le kraken s'empare des navires sur la mer tempêtueuse et les brise entre ses mains. Et puis il rit de sa cruauté et les guitares se lancent à corps perdus dans une folie kaotique, alors survient Joey Baudier, il s'avance au tout devant de la scène et la clameur de la destruction sort de sa gorge et tombe sur vous en une suprême malédiction.

La guitare de Zivan Rassolofo ruisselle follement de splendeurs éphémères, il émiette au-dessus de nous des escarbilles de puissance comme l'on jette du pain empoisonné aux oiseaux, penché sur lui-même, corps recroquevillé, comme si sa tête voulait se ficher dans le sol, aurait-il envie que les graines de la démence s'échappent de sa fontanelle pour ensemencer la terre de moissons amères.

Louis Guffond mise sur l'élégance du désespoir. Autant Zivan opte pour les forces telluriques, Louis lance des éclats de guitare vers la lumière, tranchants, un pari fou, celui de crever irrémédiablement l'œil jaune du soleil afin que la noirceur du malheur qui peuple nos âmes esseulées recouvre en une gigantesque marée noire tout ce qui bouge et palpite et les englue à jamais dans la gangue d'une incapacité infinie.

Alexis pousse son chant du cygne. A la fin du set il partira pour une autre aventure. Mais il tient à laisser une dernière empreinte, sa main griffe les quatre cordes élémentales de sa basse, et l'on perçoit clairement jusque dans les séquences tohu-bohiques ses notes qui s'éparpillent et roulent sinistrement sur le plancher de l'appartement ravagé à la manière des billes échappées de la poche d'un enfant mort.

Juice, Released !, Behind the will, Seven, peu de morceaux mais chacun d'entre eux oratoriés comme une longue prière tordue au néant impassible, la voix de Joey scande les vagues d'un océan brumeux qui roulent vers un rivage inaccessible qui recule au fur et à mesure que les flots monstrueux se ruent vers lui. I'm the hunter hidden on the woods clame-t-il et chacun se reconnaît en cette solitude de chasseur qui ne chasse que lui-même qui ne souffre que de sa seule entité. Crépusculaire solitarité. Malgré la violence de l'amplitude sonore la foule tétanisée ondule doucement, rien ne sert de se départir de ses angoisses en s'agitant vainement, il faudra de toutes les manières mourir à temps.

Lorsque Joey prend la parole pour remercier, il choisit ses mots, la musique d'Abstract Minded peut être comprise par ceux qui n'entendent que le bruit, quand on leur montre la turgescente tourbillonante du monde, comme une simple production à l'arrache, mais dans ces propos clairement énoncés et ce timbre retenu, Joey indique sans le dire, signifie, qu'il s'agit d'une cérémonie à laquelle nous avons été conviés. Une convocation de l'extrême. Une invitation à être. Et puis la musique balaie de nouveau la scène. A plusieurs reprises elle se calmera et l'on attendra alors qu'elle reprenne sa furie, jusqu'à la fin, tous sur leurs instruments, prêts à un dernier final apocalyptique, mais non le silence s'installe, dure, perdure, et la lumière se rallume. La salle éclate. Mais le plus dur reste à faire. Il va falloir survivre à tant de sauvagerie, à tant de beauté.

Damie Chad.

CLIP ! CLIP ! CLIP ! HOURRAH ! ( bis )

Nous discutions paisiblement ,moi et un ami cher, la conversation en vint à tomber sur les dinosaures. De grosses bestioles dont nous n'avons plus rien à craindre m'écriais-je en nous versant une dix-septième ( nous commencions tout juste ) rasade de whisky amélioré au jus de crotale. Détrompe-toi me dit-il. L'espèce dinosaurienne s'est adaptée à sa disparition, l'est encore tout près de nous, méfions-nous, les germes du mal pourraient se ranimer à tout moment. J'éclatais de rire, non sans jeter au préalable un coup d'œil au jardin par la fenêtre, je rassure les lecteurs aucune silhouette de brontosaure ne paissait paisiblement le gazon mal entretenu. Ne me crois pas si tu veux, reprit mon naturaliste en herbe apparemment fort au courant, les sauriens géants sont partout sous la forme des innocents passereaux qui peuplent nos haies et que de forcenés écologistes inconscients recommandent de nourrir. Ne sais-tu pas que nos oiseaux sont les descendants directs des dinosaures ? J'avoue que je ne le crus pas, comment imaginer que par exemple une ravissante mésange bleue puisse s'avérer dangereuse. Nous nous séparâmes fâchés. Le lendemain j'ai dû lui téléphoner pour m'excuser. Il avait raison.

C'est qu'à peine avait-il quitté la maison que deux volatiles sont venus s'installer sur mon pommier préféré sous laquelle repose ma chaise-longue. Les mauvais esprits vous diront que c'est surtout moi qui me repose. Ne les écoutez pas, j'étais en train de feuilleter Les cent-vingt jours de Sodome du divin Marquis– une édition richement illustrée – lorsque une pomme véreuse s'écrasa mollement sur ma tête. Je pris l'incident avec philosophie, sans doute était-ce là le signe que mon vaste cerveau en ébullition s'apprêtait à émettre une nouvelle théorie newtonienne qui permettrait à l'Humanité d'accéder enfin à son stade ultime de perfectionnement. Hélas, l'incident passablement désagréable se renouvela, pif !une deuxième pomme dégoulinante de pourriture s'écrasa sur mon nez tandis que résonnait une espèce de croassement hideux dans lequel je crus percevoir les éclats moqueurs d'une cynique réjouissance. Evidemment, vous les avez reconnus, c'étaient les cui-cui, ces prophètes du malheur auprès desquels les sinistres prédictions du corbeau nevermorien d'Edgar Poe passent pour des contes à dormir debout réservés aux enfants sages. J'ai eu de la chance, ne se sont pas attardés, se sont amusés à me bombarder avec les derniers fruits de l'automne, puis se sont envolés à tire d'ailes en ricanant monstrueusement, mission accomplie j'y ai filé une copie de notre dernier clip s'est écrié Pierre Lehoulier, j'ai piqué sa bouteille de whisky a rétorqué Delphine Viane.

CALL DOCTOR NO / CRASHBIRDS

C' est du tout chaud. Du tout cuit-cuit, l'ont mis sur leur FB et sur You Tube, ce cinq décembre 2019. Des images sympathiques. Des manifestants qui se font gazer et taper dessus. Des vues de manifestations diverses, aux States, en Angleterre, en Russie, toute ressemblance avec des évènements récents qui se seraient passés en notre douce France de notre enfance et de nos enfonce-crânes actuels ne saurait être qu'indépendante de la volonté des cui-cui. En plus il y a un faussaire, je donne son nom à la police, je sais bien que tout le monde la déteste, mais il faut bien jeter les délinquants en prison. Surtout quand ils sont doués, car ils sont alors d'autant plus dangereux. Apparemment il ne fait pas grand-chose, se contente d'immobiliser l'image juste pour détourner au gros feutre noir les pancartes que brandissent les rouspéteurs professionnels. L'y écrit dessus des gros NO. En plus il rajoute quelques plans, vous transforme les ramène-leur-mécontentement en espèce de statues de zombies menaçantes. Heureusement les citoyens propres sur eux ( et sales à l'intérieur de leur bêtise ) se dépêchent de prévenir par téléphone les responsables politiques qui se hâtent de saisir leurs combinés pour donner les ordres adéquats. Evidemment il s'est préparé un alibi. Impossible de l'accuser. Ce n'est pas moi monsieur l'agent, regardez j'étais en train de jouer tranquillou, je gratouillais ma guitare devant au moins soixante personnes qui pourront témoigner de mon innocence. En public, lisez sur le mur orange, vous voyez bien que L'Armony règne. Argument imparable ! Certes les cui-cui sont de sacrés rusés, ils ont un deuxième pare-feu. Sont très forts, quand vous regardez Pierre, vous ne zieutez que Delphine. L'est trop belle. Elle entre dans votre champ de vision et avant même qu'elle ouvre la bouche vous lui pardonnez tout ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle édicte. Une véritable pétroleuse, une pasionaria, une vierge ( ceci est juste une image ) rouge. La pythonisse de la révolte. Une voix qui vous envoute. Vous crache la colère du monde à la face, un vocal barricade, un chant insurrectionnel. Et le Lehoulier il a de ses façons de pincer sa guitare pour qu'elle grince encore plus fort, que vous avez l'impression que vous vous lavez les dents avec une perceuse. Ah ! ces cui-cui, s'ils n'existaient pas il faudrait les inventer. Bien sûr que vous dites oui !

Damie Chad.

L'ODEUR DE LA MORT

POGO CAR CRASH CONTROL

( 28 / 11 / 2019 )

Il n'y a pas de fumet sans feu. Mais là c'est top tard, vous arrivez après la bataille. La dernière. Ne reste plus que des survivants, la terre est devenue une décharge planétaire. Toutefois une bonne nouvelle. Les Pogo ont survécu. Mais ils ne sont pas beaux à voir. Des visages pustuleux, des chancres sanglant qui les défigurent, des croûtes purulentes sur les joues, aucune envie de leur faire la bise, n'insistez pas, même pas à Lola. En plus ils ont des mines de zombies qui reviennent de leur enterrement. Errent sans but sur des amoncellements de débris. Les restes de notre civilisation livrés au néant des temps révolus. Cette surface désolée c'est vraisemblablement leur terrain de jeu, ils y retrouvent une bouteille d'alcool, un crâne humain et comme ils n'ont pas d'autre chose à faire pour tuer le temps, Lola – les filles sont parfois cruelles – s'amuse à arracher avec une vieille pince rouillée une dent à un de ses camarades endormi... Même la musique des Pogo n'est plus ce qu'elle a été, un long bourdonnement infini d'une minute entrecoupées de sons métalliques, comme des portières de voitures désossées jetées violemment sur l'asphalte. Le pire c'est que cette scène peu idyllique va être gâchée par la venue d'un étranger. Un être humain comme vous et moi, affublé d'un sac en bandoulière. N'a pas l'air bien méchant, mais nous ne sommes plus à l'ère des bisounours. Tout intrus doit d'être férocement éliminé. Une bouche de moins à se nourrir d'immondices. Quand il y en a pour quatre, il n'y en a pas pour cinq. Devant ce danger les Pogo retrouvent leur antique énergie, vous prennent l'ennemi en chasse au pas de course, irruption d'une musique folle qui vous projette dans les cordes de la démence, Olivier vous bouffe les mots à la manière d'un cannibale qui becte à pleines dents le foie sanglant de sa victime et se suce les doigts pour lécher jusqu'à la dernière goutte l'amertume de la bile, moment de folie, sur les images, ce n'est guère mieux. Pour savoir le sort final de l'intrus, je vous laisse vous délecter en famille. Ne reste plus que la sacoche de l'individu inconnu, un CD a glissé de sa gibecière, le prochain de Pogo Car Crash Control.

Sont en train de l'enregistrer. Viennent de faire ( ce 06 décembre ) le Zénith avec Mass Hysteria, par contre le 10 décembre 2020 ils seront au Bataclan. Une prochaine tuerie.

Damie Chad.

JUICE

ABSTRACT MINDED

( Réalisation : MARLENE REICHMAN )

( 30 / 03 / 2019 )

Filmer un concert est un boulot qui pratiquement ne demande que des compétences techniques, transformer une vidéo brute en artwork est plus difficile. Souvent c'est n'importe quoi. Au pire une copie conforme de la réalité. Au mieux une équivalence. Une synesthésie, faire en sorte que l'image animée et la bande-son qui l'accompagne forment un objet différent de ce qu'ils sont censés représenter. Après reste le choix de la méthode : rester fidèle à ce qui a eu lieu, ou donner à sa place des images étrangères qui sont comme des transpositions poétiques de l'évènement. Marlène Reichman a choisi la première option. Juice sera donc un cocktail servi brûlant. Peu d'ingrédients, le groupe sur scène, quelques images d'avant ou d'après le concert, mais très proches du moment éruptif, des vues de la salle. Rien d'original. Vous avez déjà vu cela mille fois. C'est la mille et unième qui est la plus importante. Tout est question de dosage. Une seconde de trop sur un plan et le clip est foutu. Faut naviguer entre les étocs de la banalité et les écueils de l'esbroufe gratuite.

En fait ce n'est pas ce qui se passe sur scène qui construit le clip. Pour cet aspect, vous pouvez faire confiance à Abstract Minded, ils assurent grave, et Marlène Reichman a su insuffler l'énergie aux images-clichés passe-partout que vous retrouvez sur tous les clips de metal music. Elle a compris que cette clef de voûte imposante doit reposer sur des piliers d'une extrême finesse qui conduisent, contrôlent et signifient les forces en jeu. Mais qui ne doivent pas s'imposer à la manière de ces mastodontes pachydermiques emprisonnés qui se projettent en plein dans vos yeux depuis l'étroite cage d'un cirque. Elle a adopté une démarche similaire à celle de Victor Segalen qui a écrit Simon Leys en tant que roman du dehors et Le fils du ciel en tant que roman du dedans. Des chinoiseries certes, mais cette idée que si la vérité d'une chose existe elle doit se trouver hors de la chose. Sans quoi elle ne serait pas plus ni davantage que la chose. Aucune valeur ajoutée ! Ainsi la force d'Abstract Minded est-elle donnée par ces instantanés des visages des musiciens hors de scène. D'insignifiants hochements de têtes, des doigts qui s'élèvent, des corps allongés, de mystérieux sourires, des mimiques quotidiennes à la portée de chacun de nous, mais ces attitudes saisies au vol confrontées au délire scénique en amplifient la virulence rock'n'rollesque.

Tout est question d'équilibre. Des fils d'araignée invisibles. Dans lesquels vous vous engluez comme dans la beauté d'un visage. Marlène Reichman est l'épeire diabolique et vous qui vous extasiez devant la finesse du travail accompli, vous êtes la proie de son regard abstrait qu'elle a porté sur le groupe. Dont elle a su traduire l'esprit.

Damie Chad.

LE ROCK EST-IL REAC ?

POSTURE ET IMPOSTURE DU ROCK

HENRY CHARTIER

( Editions Carpentier / 2016 )

Si vous n'aimez pas le rock, vous adorerez ce bouquin. Henry Chartier doit avoir un vieux compte à régler avec le rock'n'roll. Pour quelle mystérieuse raison psychanalytique je n'en sais rien. Le charge à mort. Ne lui reconnaît aucune qualité. Pas la moindre. Le titre ne correspond pas au contenu du livre qui explique en plus de deux cents trente pages que le rock est réac. Cette affirmation est un fait établi, une certitude inébranlable, une vérité absolue. Plus réac que lui, ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Et pas de tergiversation depuis le premier jour de sa naissance. Aucun élément ne saurait infirmer une déclaration si péremptoire. Une véritable musique maudite, ontologique viciée. Lorsque l'on soulève une problématique sous forme de question, normalement on s'attend à ce que la réponse prenne en considération les arguments que l'on pourrait opposer à la thèse que l'on tient à défendre et à développer. Henry Chartier ne s'embarrasse point d'une telle méthodologie. L'a ses idées fixes, et il n'en démord pas. Il n'est pas inintéressant de s'attarder sur son processus idéologique de raisonnement.

UNE ANALYSE IDEOLOGIQUE

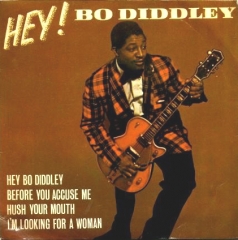

Première point : uns simplification abusive : Le rock ne possède aucune authenticité. Il n'est qu'une pâle et grossière copie du rhythm'n'blues noir. Une édulcoration scandaleuse. Certes il y a un semblant de vrai dans cette affirmation, mais elle manque d'un tantinet de subtilité dialectique. Les choses ne sont jamais simples. Pas obligatoirement complexes non plus. Entremêlées, un véritable sac de nœuds. Oui, les rockers blancs ont écouté la musique noire : gospel, blues, jazz et rhythm'n'blues. Mais ils ont touillé cette pâte sombre avec leurs grosses pattes blanches, country, hillbilly, romance à la Tin Pan Alley, musique sacrée et danse de salon européennes. D'ailleurs entre nous soit dit les nègres ont aussi intégré dans leur apport africain quelques rudiments de musique militaire et ont emprunté à la valse son rythme chaloupé pour le fourguer dans le blues. Un véritable micmac. Un métissage éhonté ! Cerise noire sur le gâteau, ce sont des gaziers de génie nommés Little Richard, Bo Diddley et Chuck Berry qui ont tout de même participé un maximum à la transmutation du R'N'B en R'N'R !

Deuxième point, refus de l'analyse historiale ; aujourd'hui le rock'n'roll est la musique des petits-bourgeois blancs de peau. Les ados issus des couches populaires écoutent en leur majorité du rap nous assène sans plus de tergiversation Henry Chartier. Le problème c'est qu'il est arrivé au rap la même mésaventure qu'au rock. N'oublions pas qu'en ses débuts, cette musique diabolique était considérée comme une musique de voyous. Une dizaine d'années plus tard ce sont les enfants de la petite-bourgeoisie qui ont à leur tour se sont gavés de ce redoutable poison. Musique des cités en son surgissement le rap est aussi devenu l'écoute préférée de la petite bourgeoisie blanche, noire, et métissée. L'on assiste exactement au même phénomène d'appropriation des musiques populaires par les enfants des classes plus aisées. Même dérive au niveau des vocabulaires : dans les seventies le terme pop-music remplaça celui trop rugueux de rock'n'roll, depuis une dizaine d'année l'on délaisse le mot rap qui flaire un peu trop la racaille, celui de hip-hop possède un parfum bobo beaucoup plus acceptable.

Troisième point : indifférenciation des niveaux d'analyse, ou la maltraitance syllogistique : le rock n'est pas une musique ontologiquement rebelle. Cette affirmation péremptoire possède une traduction politique. Le rock vous trompe, il vous fait croire qu'il se bat contre le système capitaliste, ce mensonge éhonté est une imposture. Déduction logique : le rock n'est pas de gauche ! Heureusement, quand on voit, ne serait-ce que dans notre pays, tous ces gouvernements de gauche qui ont mené des politiques hautement proclamée de gauche qui ressemblent étrangement aux politiques de droite largement revendiquées par les gouvernements de droite, l'on se sent soulagé d'apprendre qu'il n'est pas de gauche !

Un raisonnement cousu de fil rose. Si le rock n'est pas de gauche, c'est donc qu'il est de droite. Voire d'extrême-droite. Autrement dit : raciste, fasciste, sexiste, pro-capitaliste. Irrémédiablement rangé du côté du mal. Henry Chartier use d'une rhétorique de gauche bien-pensante qui consiste à analyser les choses non en tant que ce qu'elles sont ( pour le sujet qu'il aborde, musicales ) mais selon le jugement moral de bien-pensance de gauche que l'on se doit d'afficher si l'on veut être politiquement correct.

UNE ANALYSE FACTUELLE

La méthode est simple : pour prouver que le rock n'est pas de gauche, il lui suffit de citer les artistes qui se revendiquent de droite. Voire d'extrême-droite. Soit carrément nazis. La liste est longue : des purs et durs à la Ted Nugent qui clament haut et fort leurs idées peu reluisantes à ceux qui comme David Bowie s'excusent avec prudence lorsqu'ils sont allés un peu trop loin en d'intempestives déclarations.

En fait Henry Chartier déteste l'hypocrisie. Belles paroles par devant et plein les coffre-forts par derrière. Les concerts style Live-Aid sont de magnifiques opportunités pour les artistes et les compagnies de disques, ils génèrent une monstrueuse médiatisation qui ne coûte pas un kopeck. Souvent ils aident à relever des chanteurs qui sont un peu dans le creux de la vague. Charity-business bien ordonnée commence par soi-même.

Les mentalités ont évolué : si en 1974 les Pink Floyd soulevèrent un tollé de récriminations chez leurs fans qui n'acceptaient pas qu'ils aient vendu leur musique pour des spots de pub vantant les mérites de Gini la boisson qui vient d'ailleurs, se déchaîna alors une telle bronca protestataire qu'ils furent obligés d'annoncer que les bénéfices de l'opération seraient reversés – la vie n'est pas toujours pinky - à des organisations caritatives... Aujourd'hui les groupes n'hésitent pas à se faire sponsoriser par les grandes marques capitalistes. Et comme il n'y a pas de petits profits chanteurs et musiciens ont érigé en chasse-gardée le merchandising d'après ( et d'avant ) concerts. Les produits dérivés sont devenus une lucrative source de profits. Un ruissellement vers le haut...

Les fans de base sont pris pour des vaches à lait. Les prix des billets s'envolent. Plus de mille euros pour être dans le carré des VIP's. Les tournées gigantesques génèrent des millions de dollars. Extrêmement rares sont les groupes qui exigent des places à prix modérés. Haro sur les plate-formes de téléchargement gratuit. Récupération des bootlegs remplacés par des tirages commémoratifs... Le rock est devenu un commerce particulièrement lucratif.

Ne faut pas prendre les amateurs de rock pour de simples idiots. Beaucoup d'entre eux ne sont pas dupes. Mais le fétichisme de la marchandise est si fort qu'il induit des conduites d'appropriation consommatrices que l'on réprouve moralement mais auxquelles l'on est incapable de résister. Le capitalisme est si puissant qu'il vous vend la corde pour vous pendre. Ne craignez rien : strangulation douce. Un tout petit peu chaque semaine. Il est inutile de se presser. Dans trois jours sortiront trois inédits ( pourraves ) de votre vedette préférée...

UNE IMPITOYABLE CRITIQUE

Pour les esprits trop clairvoyants qui ne marchent plus dans le système, pas de problème. Oui vos groupes adorés vous ont trahis. Ceux qui se proclamaient rebelles-de-la-mort voici cinq ans sont passés de l'autre-côté du tiroir-caisse. Se remplissent les fouilles avec avidité. Souriez, tout n'est pas perdu. Une nouvelle génération se profile sur le marché. Des révoltés à l'état pur. Des tueurs fous sans concession. Le rebelle nouveau est arrivé. Bien sûr ils vont mal finir. Les petits groupes sur petits labels vont grandir et rentrer dans les écuries des majors. Eux aussi ne pensent plus qu'à empiler les gros biftons du lucre. Ne pleurez pas, ne vous lamentez pas, dans l'ombre une nouvelle génération de pirates aux dents aiguisées par la faim et l'esprit peuplé par de belles idées anarchisantes se prépare à prendre le système à l'assaut, pas de panique nous préparons la suite, le prochain produit est à l'étude, les prototypes sont prêts... Nous nous occupons de tout. Big Rockin' Brother ne vous laissera pas tomber. Il pourvoie à toutes vos révoltes. Vos désirs seront satisfaits. Avant même que vous en ayez pris conscience. L'offre précède toujours la demande. Que sont devenues les âmes blanches des punks du temps jadis...

C'est que voyez-vous, vous êtes d'incurables romantiques. Prenons le premier terme de la sainte trinité. Le sexe. Oui le rock a participé à faire sauter les verrous de la moralité chrétienne. Son rythme, ses paroles... tout ce que vous voulez. Mais enfin, il ne faudrait pas que vous le considériez comme l'arbre qui cache la forêt. S'est simplement inscrit dans un long mouvement de déchristianisation des esprits dont on peut dater les commencements dans le lointain dix-huitième siècle. L'est arrivé au dernier moment. Le boulot de fond avait déjà était fait. L'a simplement filé la dernière chiquenaude.

Quant aux drugs censées vous ouvrir les portes psychédéliques de la perception, elles n'ont pas vraiment déclenché une nouvelle civilisation spirituelle. De toutes les manières, là aussi le rock a pris l'ultime métro des retardataires, pensez aux rituels chamaniques qui se perdent dans la nuit des temps pré-néolithiques... Le rock n'est que le camelot pourvoyeur des antiques lunes qui crie un peu plus fort que les autres.

Mais qu'a donc apporté de neuf sur cette terre le mouvement rock depuis ses débuts, toutes chapelles confondues, s'exclame Henry Chartier. Rien du tout. L'est même le contraire de la révolte qu'il prétend être. L'est devenu la musique des élites. Attention la vis se resserre. Ne pensez pas que ce mot d'élite désigne ici la petite bourgeoisie blanche cultivée. Il faut le prendre en son acception plénière. La crème qui dirige l'humanité. Le 1% de cette population de nantis qui possèdent les 90 % des richesses. Rien à voir avec le 1 % que les bikers dissidents affichent fièrement sur leurs blousons. Qui eux par contre doivent honorer 100 % des traites de leur Harley. Steve Jobs ne fut-il pas un fan des groupes de rock tels que les Beatles, les Stones et le Creedence Clearwater Revival...

Pour résumer : Thierry Chartier nous assure que le rock est pire que réac. Il est l'opposé de ce qu'il prétend être. Une entreprise malhonnête d'asservissement des cerveaux, un des rouages extrêmement performant de l'idéologie capitaliste.

PLOUF !

Quelle douche froide ! Henry Chartier jette le bébé vagissant du rock'n'roll avec l'eau du bain capitaliste. Ne nous laisse pas que des larmes pour pleurer. Vous refile un lot de consolation. Exit le rock. Déroule le tapis rouge pour la chanson. Brassens bien entendu. Le pépère tranquille à la pipe qui déclarait que puisque les jeunes soixante-huitards se laissaient pousser les cheveux, lui il aurait plutôt tendance à raccourcir les siens. En fait pas si loin que cela des Cheveux longs idées courtes de Johnny... Comme quoi il ne faudrait jamais vieillir, même quand l'on s'appelle Brassens. Autres exemples, les chanteurs catalans qui sous Franco entonnèrent des hymnes anti-franquistes. Il est vrai que la riche bourgeoisie catalane a toujours eu des velléités de séparatisme nationaliste. Une idéologie pas tout à fait marquée à gauche. Enfin les chanteurs chiliens contraints à l'exil sous Pinochet ou carrément assassinés comme Victor Jara durant le coup d'état. On passe généralement sous silence que dans la semaine qui précéda el golpe funeste, le gouvernement socialiste et de gauche d'Allende avait ordonné le désarmement des Cordons Ouvriers... L'est sûr que le peuple chilien uniquement unido avait beaucoup plus de chance d'être vincido que le même peuple armado. Bref les mirifiques exemples anti-capitalistes apportés par Henry Chartier ne nous convainquent pas plus qu'ils n'ont vaincu...

Non le rock et ses déclamations rebelliques n'ont pas abattu le capitalisme. Celui-ci l'a même récupéré. A un niveau marchand et à un niveau idéologique. Le rock est devenu une marchandise comme tout autre objet de consommation. Comme l'idéologie par exemple. Vous êtes contre le capitalisme, ça tombe bien voici une idéologie de gauche démocratique des plus méritoires. Totalement adaptable aux températures ambiantes. En vente libre. Oui, oui prenez à volonté, c'est nous qui vous achetons. Que voulez-vous nous avons toujours besoin de plusieurs sorties à notre terrier. De droite et de gauche. Selon les nécessités du moment. Un peu comme ces vendeurs à la sauvette au Portugal qui vous proposent des parapluies quand il pleut et cinq minutes plus tard des lunettes de soleil quand le temps se met au beau.

C'est que le rock n'est pas un mouvement d'obédience politique. Juste une mouvance culturelle. Un champ de bataille. Bien sûr que le capitalisme y insuffle ses conduites marchandes, il propose à la vente tout ce qu'il peut, vous fournit les produits de première nécessité, les symboliques et les dérivés, et achète tous ceux qui peuvent le servir en sa main-mise commerciale sur les esprits. Par contre le rock est aussi traversé par d'autres pratiques économiques différentes, les concerts gratuits ou à prix libres, les fanzines bigarrés aux contenus peu consensuels, les blogs comme le nôtre en accès libre, les boutiques de disques aux goûts peu mainstream pour amateurs éclairés, parfois tenues par des associations à but non-lucratifs, voire soutenues par des monnaies locales, tout un réseau inséré de force et contre son gré dans le cadre marchand de notre société capitaliste mais qui essaie de s'y salir le moins possible...

Le rock n'est pas plus réac, rebelle ou révolutionnaire que n'importe quel autre lieu d'activisme culturel. Il est des livres qui vous vantent les mérites insurpassables du capitalisme, d'autres qui le critiquent, d'autres qui appellent à sa destruction. Parfois vous trouverez ces différents types de volumes chez le même éditeur ou chez le présentoir d'une même grande surface ( à prétention culturelle ). Parfois vous remarquez que certaines maisons d'éditions sont davantage ceci que cela. Parfois vous devez chercher un peu plus longtemps sur des réseaux parallèles... Ce n'est pas pour cela que vous allez écrire un ouvrage titrée La littérature, la philosophie, le roman, la poésie sont-ils réacs ? Le système capitaliste est tentaculaire et pétri de contradictions. Les champs politiques, économiques et culturels sont traversés de courants idéologiques différents et antagonistes.

Et puis, the last but not the least, en dernier ressort il y a les individus irradiés des mêmes contradictions que le milieu dans lesquels ils se dépatouillent avec leur propre existence, de surcroît emmêlée à celle des autres. Les niveaux de conscience ne sont pas les mêmes. Certains suivent les courants principaux, d'autres s'activent dans leurs coins. Au couple dominants / dominés, je préfère celui du binôme suivistes / activistes qui me semble participer d'un dynamisme moins stagnant et plus optimistement moins entaché de pérennité absolutrice.

Enfin pour terminer, à lire la liste des livres publiés par Henry Chartier : La magie McCartney, Christophe, le beau bizarre, La musique du diable et ses succès damnés, Nick Drake, l'abécédaire, John Lennon le Beatles révolté, Nino Ferrer, un homme libre, je me dis que cela fait beaucoup d'ouvrages consacrée à des acteurs-phares d'une musique fondamentalement réactionnaire !

Damie Chad.